今はロングアイアンの代用となる「やさしく飛ばせる」クラブのことを“ユーティリティクラブ”と呼ぶが、米国ではユーティリティとはグリーン周りで使う特殊なクラブのことを指す。

サンドウェッジ、ピッチングウェッジ、ロブウェッジ、チッパー、ジガー、ランアップ。。。1800年代のスコットランドではジガーやチッパーといった「転がして寄せる系」のユーティリティが誕生し、米国にゴルフが定着すると、サンドウェッジやピッチングウェッジといった「上げて寄せる系」の専門クラブの分野が発展していった。

ちなみに、日本では80年代終わりから一般的にはボールが浮かず使いこなせなかったロングアイアン領域を埋める専用クラブとして、「飛ばし系」ユーティリティが独自に発達。いずれにしても、従来クラブセットの中では満足いく結果が残せない番手領域に花開いたのがユーティリティクラブの文化である。

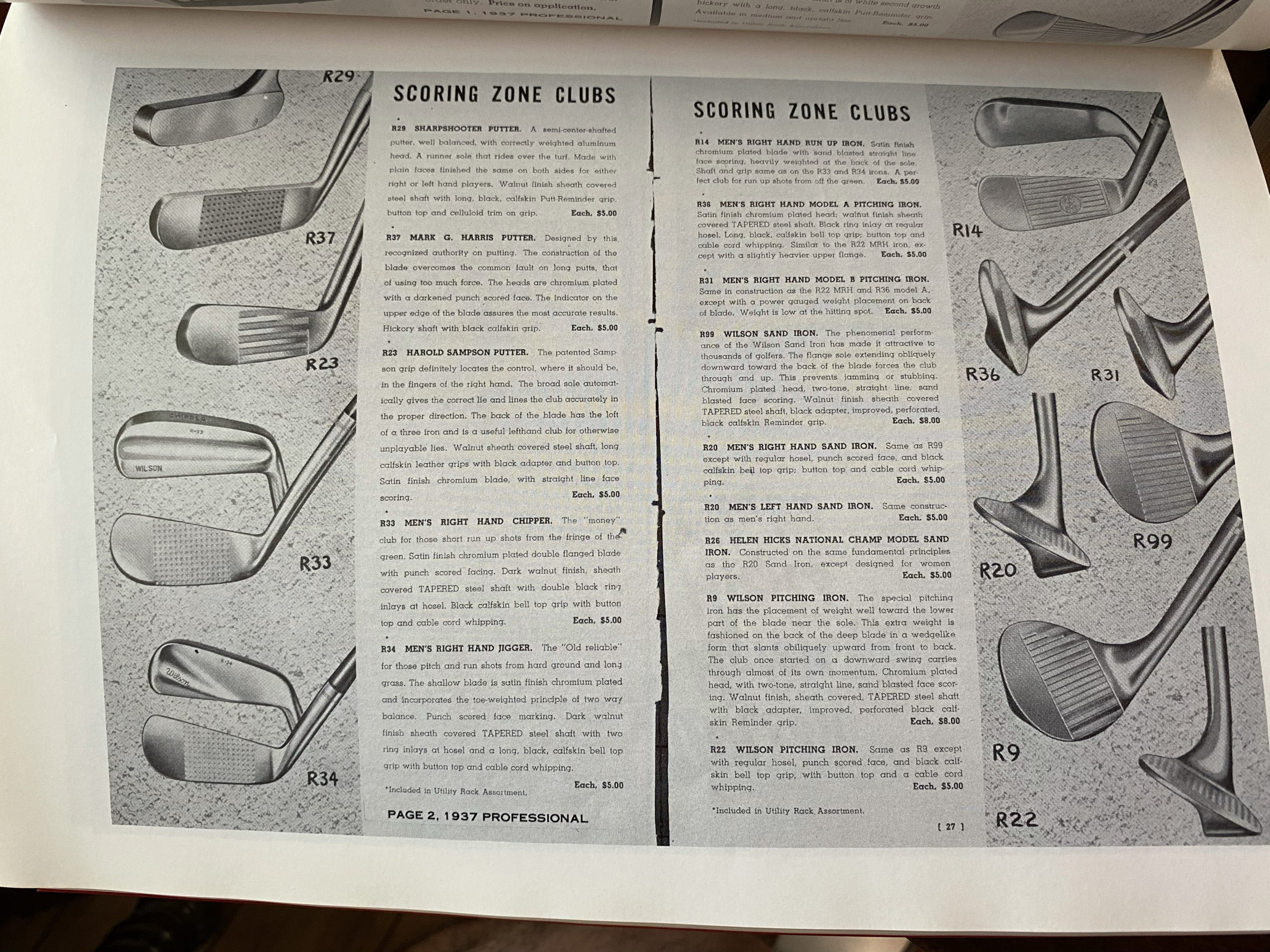

ウイルソンのゴルフカタログでは、グリーン周辺125ヤード圏内で使用する特殊なクラブを「スコアリングゾーンクラブ」としてカテゴライズしている。

そこにはジーン・サラゼンが1932年に考案したサンドアイアン(ウェッジ)とピッチングアイアン(ウェッジ)だけでなく、スコットランド由来のチッパー、ジガー、そして特定プレーヤーのニーズによって生まれた特殊形状のパターなどが並んでいる。

スコアをまとめるためには、125ヤード以内のショートゲームこそ肝心である。「スコアリングゾーンクラブ」という名称と数多のアイデアクラブたちが変わらないゴルフの本質を教えてくれる。

飛ばし専用ユーティリティとなったドライバー

もちろん、大きな飛距離もゴルフの魅力であることは間違いない。だからこそ近年、ゴルフクラブはドライバーを中心に大きな進化を遂げてきた。14本の中で突出してシャフトが長く、ヘッドが大きく成長した最新ドライバーは「飛ばし系」のユーティリティクラブだと言っていいだろう。ヘッドの大きさ、長さでいえば現代の3wがクラシックなドライバーと同等である。80年代までドライバーがこのようなモノになるとは、誰も想像しなかったのだ。

サンドウェッジもチッパーもドライバーも。それぞれバンカー脱出、転がしアプローチ、最大飛距離の追求についてはエキスパート。それ以外のことをしようとするのは無理筋だ。

つぶしがきかない専門職ばかりをセットしていったら、キャディバッグの中身は14本ではおさまらない。

1本で何役もこなす万能感があったのは、ロフトが50°〜53°だった頃のピッチングウェッジだけだっただろうか。ふわりとも打てるし、ピッチ&ランは本職、それでいてランニング気味にも打てるし、100ヤードのフルショットでもしっかり仕事を果たす。サッカーでいうならピッチングウェッジはまさに「ユーティリティプレーヤー」だった。

ロフトが立ってしまった、ピッチショットできない現代のピッチングウェッジは名ばかり。単に9番の次の番手、10番アイアンである。フルショットでしか使わないモノにピッチングウェッジと刻むべきではない。

いつの時代も、グリーン周りからの寄せがスコアを決めることに変わりない。300ヤード飛ばせる人でも、125ヤード以内は同じように苦戦する。パッティングやアプローチにヘッドピードやパワーは関係ない。

飛ばし専用ユーティリティを手にしても、「スコアリングゾーンクラブ」は必要。やはり、専門職ばかりの14本では「本数」が足りない気がしてきた。1本に何役もさせなければ、Less is Moreなど夢のまた夢だ。